岡田 尊司– Author –

香川県出身。東京大学哲学科中退。京都大学医学部卒業。2013年岡田クリニック開院。山形大学客員教授として、研究者や教員の社会的スキルの向上やメンタルヘルスにも取り組む。

著書に、『アスペルガー症候群』『ストレスと適応障害』『境界性パーソナリティ障害』(幻冬舎新書)『パーソナリティ障害』『働く人のための精神医学』(PHP研究所)『愛着障害』(光文社新書)『母という病』(ポプラ社)など多数。

-

無気力・うつ

抑うつ性障害(うつ病) 二十人に一人がうつ病と言われ、その数は六百万人にも達するとされます。女性では、四人に一人が、生涯の間にうつを経験するとも言われています。それほど、うつは身近な問題なのです。元々うつになりやすいとされる更年期や高齢者... -

チック

チックとトゥレット障害 チックとは突然起きる体の不随意な運動や発声で、瞬きしたり、首を揺すったり、肩をすくめたり、顔をしかめたり、唾を吐いたりといった動作をする「運動チック」と、咳払いしたり、鼻を鳴らしたり、奇声を発したりといった音をたて... -

行動の問題

自傷 なぜ、自分を傷つけてしまうのか? 強い自己否定感のために、「自分は生きる価値がない」と思ってしまう。救いや希望にすがりつこうとして、裏切られるということを繰り返しやすい。境界性パーソナリティ障害は、強い自己否定感とともに、気分や対人... -

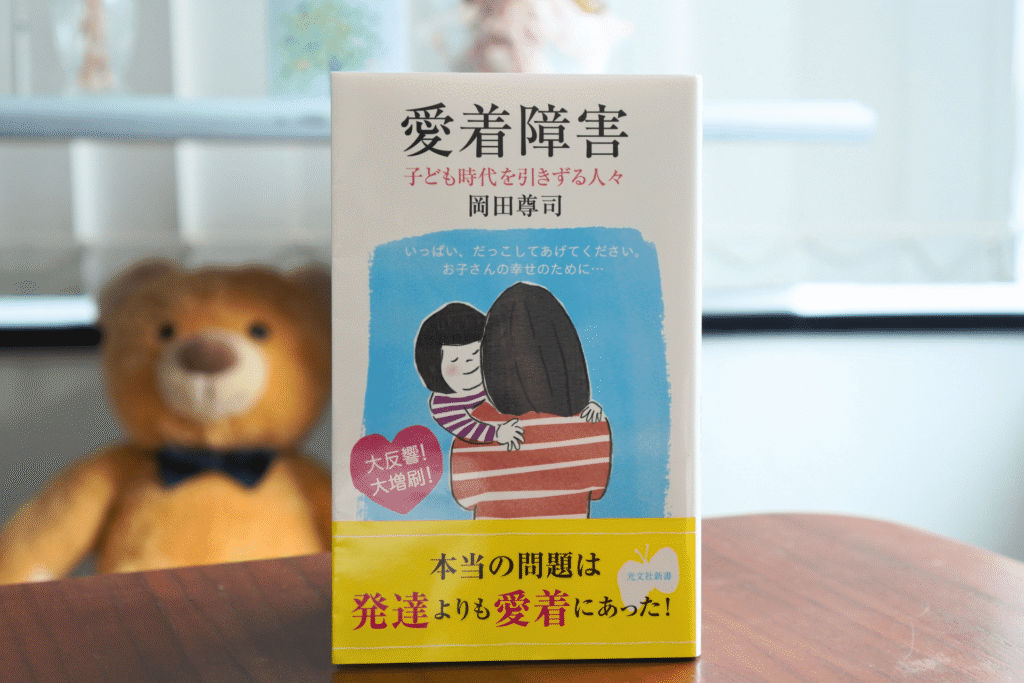

愛着障害

誰にも懐かない子、誰にでも懐く子 反応性愛着障害 トニィーの場合 アンナ・フロイトは、第二次大戦が激化した一九四一年、空襲下のロンドンで、戦災によって親を失ったり、親と離れて暮らさざるをえない子どもたちのための保育所を開設し、そこでの子ど... -

【愛着障害】本の紹介

子ども時代を引きずる人々 親子関係で悩んでいる人が増えています。何かぎくしゃくして、うまくいかないという人だけでなく、表面的には「良い子」として振る舞っている人も、実は親から支配され過ぎたり、親の期待に縛られたりして、息苦しさを感じ、人生... -

身体化(下痢、胃痛、頭痛)

ストレスを生き延びていくために ストレス社会と言われ出して、もう何十年にもなります。高度経済成長の頃、ストレス要因と言われたのは、都市化や人口過密による通勤ラッシュや騒音、激しい競争や厳しいノルマでした。バブルの頃には、長時間労働による過... -

不安・動悸・過呼吸・パニック

パニック障害 コントロールできない不安 名匠デヴィド・リーンの事実上最期の監督作品となった『インドへの道』は、イギリスの作家E・M・フォスターの傑作を映画化したものだが、巨大な洞窟にある遺跡を見学していたイギリス人女性が半狂乱になり、絶... -

依存症・摂食障害

拒食症(神経性無食欲症) 拒食症(正式には神経性無食欲症)は、自分が太っているという思い込み囚われ、平均より痩せているのに、もっと痩せようとする病気である。拒食症の人は、他人から見ると、骨と皮のように痩せていても、まだ自分は太っていて、も... -

小さなお子さまの問題

子どもの「症状」は、助けを求めるサイン 小さな子どもは、抵抗力や適応力が乏しい分、無理がかかるとすぐに「症状」となって表れます。症状は、ときには、周囲を困らせる行動という形をとることも少なくありません。また、そんなことをして、と叱りつける...

12

-1024x683.jpg)