子ども時代を引きずる人々

親子関係で悩んでいる人が増えています。

何かぎくしゃくして、うまくいかないという人だけでなく、表面的には「良い子」として振る舞っている人も、実は親から支配され過ぎたり、親の期待に縛られたりして、息苦しさを感じ、人生が縮こまっているというケースが非常に多いのです。

親婚関係の問題は、ともすると心理的な問題と思われがちですが、親子のつながりというのは、それ以前に、生理的、生物学的なものです。

その点を理解しておかないと、問題の本質を見誤ってしまいます。

そうした観点で、とても重要で、かつ、役立つのが、愛着という観点です。

親子関係がうまくいっていない人で、それが、他の対人関係にも及んでしまいやすかったり、ストレスに敏感で、傷つきやすかったり、ネガティブになりやすかったりするのですが、その理由も、愛着というメカニズムを知ると、理解しやすくなります。

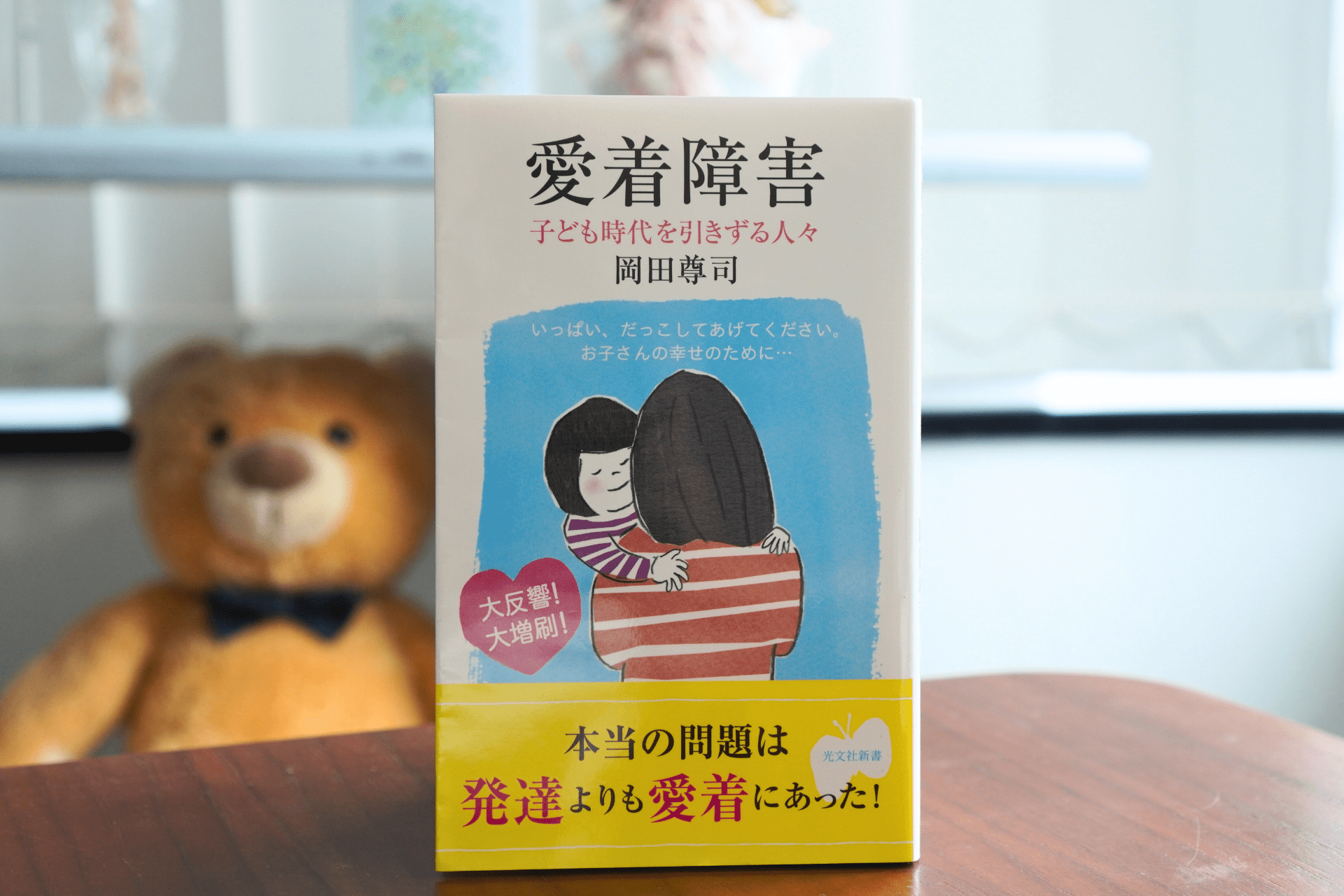

ここでは、愛着を知るための入門として、岡田尊司の著書『愛着障害 子ども時代を引きずる人々』(光文社新書)から、愛着についての基本的な説明の部分を紹介しましょう。

同書は、発売以来、多くの読者から支持され、発行部数が六万部を超えるロングセラーとなっています。

本当の問題は「発達」よりも「愛着」にあった!

人間が幸福に生きていく上で、もっとも大切なもの━━それは安定した愛着である。

愛着は、人格のもっとも土台の部分を形作っている。

人はそれぞれ特有の愛着スタイルをもっていて、どういう愛着スタイルをもつかにより、対人関係や愛情生活だけでなく、仕事の仕方や人生に対する姿勢まで大きく左右されるのである。

安定した愛着スタイルをもつことができた人は、対人関係においても、仕事においても高い適応力を示す。

人とうまくやっていくだけでなく、深い信頼関係を築き、それを長年にわたって維持していくことで、大きな人生の果実を手に入れやすい。

どんな人に対してもきちんと自分を主張し、同時に不要な衝突や孤立を避けることができる。

困ったときは助けを求め、自分の身を上手に守ることで、ストレスからうつになることも少ない。

人に受け入れられ、人を受け入れることで、成功のチャンスをつかみ、それを発展させていきやすい。

従来、愛着の問題は、子どもの問題、それも特殊で悲惨な家庭環境で育った子どもの問題として扱われることが多かった。

しかし、近年、愛着の問題は、一般の子どもにも当てはまるだけでなく、大人にも広く見られる問題だということがわかってきた。

しかも、今日、社会問題となっているさまざまな困難や障害にかかわっていることが明らかとなってきたのである。

うつや不安障害、アルコールや薬物、ギャンブルなどの依存症、境界性パーソナリティ障害や過食症といった現代社会の病患とも言うべき精神的なトラブルの多くにおいて、その要因やリスク・ファクターになっているだけでなく、離婚や家庭の崩壊、虐待や子育ての問題、未婚化や社会へ出ることへの拒否、非行や犯罪といったさまざまな問題の背景の重要なファクターとしても、クローズアップされているのである。

さらに、昨今、「発達障害」ということが盛んに言われ、発達障害が子どもだけでなく、大人にも少なくないことが知られるようになっているが、実は、この発達の問題の背景には、かなりの割合で愛着の問題が関係しているのである。

実際、愛着障害が、発達障害として診断されているケースも多いのである。

筆者は、パーソナリティ障害や発達障害を抱えた若者の治療に、長年にわたってかかわってきたが、その根底にある問題として、常々感じてきたことは、どういう愛情環境、養育環境で育ったのかということが、パーソナリティ障害は言うまでもなく、発達障害として扱われているケースの多くにも、少なからず影響しているということである。

困難なケースほど、愛着の問題がからまっており、そのことで症状が複雑化し、対処しにくくなっている。

愛着が、その後の発達や、人格形成の土台となることを考えれば、至極当然のことだろう。

どういう愛着が育まれるかということは、先天的にもって生まれた遺伝的要因に勝るとも劣らないほどの影響を、その人の一生に及ぼすのである。

その意味で、愛着スタイルは、「第二の遺伝子」と言えるほどなのである。

パーソナリティ障害や発達障害について、ある程度の知識をお持ちの方も、愛着という視点が加わることで、パーソナリティや発達の問題について、さらに理解が深まることと思う。

直面している困難の正体が、一層はっきりと見えてくるに違いない。

なぜ、人に気ばかり遣ってしまうのか。

なぜ、自分をさらけ出すことに臆病になってしまうのか。

なぜ、人と交わることを心から楽しめないのか。

本心を抑えてでも、相手に合わしてしまうのか。

なぜ、いつも醒めていて、何事にも本気になれないのか。拒否されたり傷つくことに敏感になってしまうのか。

愛着の問題は、対人関係のスタイルや親密さの求め方だけでなく、その人の生き方や恋愛や子育ての仕方、ストレスに対する耐性や生涯の健康にまでかかわっている。

意識しないところで、知らずしらずその人の心理と行動を支配しているのである。

他の生き方もできたはずなのに、なぜ、この生き方をしてきたのか。

その問いに対する答えは、愛着の問題を理解したとき、氷解するだろう。

新たな認識と自覚を踏まえた上で、どうすれば人生がもっと生きやすく、実り豊かなものになるのか、今抱えているさまざまな問題をいい方向に解決していけるのか、どうすれば、もっと幸福な人生に近づいていくことができるか。

その問題を、もっとも根本的なところで左右するのが、愛着の問題をいかに克服し、安定した愛着スタイルをもつことができるかどうかなのである。

そのために必要なこと、できること、ヒントになることをお伝えしたい。

また、医療や福祉、教育などの領域で、さまざまな問題を抱えたケースにかかわっている専門家の方には、パーソナリティ障害や発達障害を抱えた人の支援において、これまで欠落しがちであった視点を提供したいと思う。

パーソナリティ障害や、複雑化した発達障害を改善し、うまく対処していくためには、愛着という視点が是非とも必要なのである。

うつや不安障害、依存症など、従来の疾患概念で捉えられている状態でも、通常の治療や対処では改善しにくいケースほど、愛着の問題がからんでいるのである。

ある意味、これまでの働きかけがうまく機能してこなかったとすれば、この視点が抜け落ちていたからにほかならない。

実際、本論を読み進めていくなかで、これまでの疾患概念で捉えきれなかった、不可解で対処が難しいとされる状態の多くが、愛着の障害に由来したものであることを理解されるだろう。

愛着という視点を持つことが、問題をより立体的な奥行で把握し、本当に必要とされている対処を見誤らないためにも不可欠なのである。

愛着障害と愛着スタイル

愛着とは何か

あなたの行動を支配する愛着スタイル

人の顔色をすごく気にしてしまい、気疲れしやすい。自分なんかいらないと言われないか、いつも不安がある。対立したくないので、つい相手に合わせてしまう。

そういった対人関係に過敏な人は少なくないだろう。

一方、人と親しい関係になるのがわずらわしい。結婚して縛られるのはイヤ。仕事の付き合いはするけど、それ以上のかかわりはない。

といった対人関係が表面的で、深まりにくい人も増えている。

そうした対人関係のパターンを、知らず知らずに支配しているのが、その人の愛着スタイルだと考えられるようになっている。

愛着スタイルは、その人の根底で、対人関係だけでなく、感情や認知、行動に幅広く影響していることがわかってきた。

パーソナリティを形作る重要なベースとなっているのである。

愛着の研究は、まず子どもの愛着障害から始まったのだが、今では、大人においても愛着が果たす役割の重要性に注目が集まっている。

実際、安定した愛着スタイルをもつことは、良好な対人関係に恵まれやすいだけでなく、家庭生活での幸福や社会生活での成功にも大きく関与しているのだ。

困ったことがあると、すぐ人に相談したり、助けを求めたりする人。

逆にどんなに困っていても、なかなか人にそのことを打ち明けたり、ましてや援助を頼むと言うことが言いだせない人。

気軽に甘えたり、すぐ相手と親しくなれる人もいれば、何年顔を合わせていても、いっこうに親密さや距離が縮まらない人もいる。

こうした行動の違いを生み出しているのも、愛着スタイルが大きく影響しているのである。

愛着スタイルとは、他者とつながり、相手から慰めや支えを得ようとしようとしたりする行動だけでなく、自分が助けや慰めを求めたときに、相手がどう応じるかについて、どんな期待をもち、どれだけそれを当てにしているかという心理的な面にも関係する。

親や配偶者さえ当てにならず、助けを求めても傷つけられるだけだと思っている人と、友達はみんな自分のことを心配して、助けてくれると信じている人とでは、当然行動も違ってくるし、その違いは、親しい人との関係だけでなく、対人関係全般に及ぶことになる。

安定した愛着スタイルの持ち主は、相手が助けになってくれると信じきっているので、実際にすぐに助けや慰めを求め、それを得ることができる。

しかし、不安定な愛着スタイルの人では、そんなことをすると拒絶されるのではないかと不安になって、助けを求めることをためらったり、最初から助けを求めようとはしなかったりする。

あるいは、助けを求めても、求め方がぎこちないため、相手を苛立たせてしまったり、肝心なことを切りだせなかったりして、結局、あまり効果的に相手から助力を得ることができにくい。

その人の愛着スタイルというのは、最初は母親とのかかわりを出発点として、養育や教育にかかわる、その人にとって重要な他者との関係の中で、長い年月をかけて培われていく。

大人の「愛着障害」を理解するためには、まず、愛着とはどういうもので、どのように形成されるのか、愛着に問題があると、まず子どもの頃、どういう形で表れやすいのかを、あらまし知っておく必要がある。

本章では、愛着と愛着に生じる障害について、基本的なことをみていこう。

抱っこからすべては始まる

人は、生まれるとすぐに母親に抱きつき、つかまろうとする反射を備えている。

逆に言えば、育っていくためには、つかまり、体を触れ、安らうことができる存在が必要なのである。

そうしたことの重要性が知られていなかった当時、孤児となった子どもは、スキンシップの不足から、食欲が低下し、衰弱死してしまうことが多かった。

子どもが成長するうえで、抱っこをすることは、乳を与えることと同じくらい重要なのである。

いくら栄養を与えても、抱っこが不足すれば、子どもはうまく育たないのである。

抱っこをし、体を接触させることは、子どもの安心の原点であり、愛着もそこから育っていく。

抱っこをすることで、子どもから母親に対する愛着が生れるだけでなく、母親から子どもに対する愛着も強化されていく。

何らかの理由で、あまり抱っこをしなかった母親は、子どもに対する愛着が不安定になりやすく、子どもを見捨ててしまうという危険が高くなることが知られている。

子どもが泣くと、すぐに抱っこする母親では、子どもとの愛着が安定しやすいが、放っておいても平気な母親では、不安定な愛着になりやすい。

抱っこという実に原始的な行為が、子どもが健全な成長を遂げる上で、非常に重要なのである。

それは、心理的な影響というだけでなく、生理的な影響さえ及ぼすのである。

抱っこすることは、子どもの成長を促す成長ホルモンや神経成長因子、免疫力を高める物質、さらには、心の安定に寄与する神経ホルモンや神経伝達物質の分泌を活発にするのである。

抱っこは、スキンシップという面と、支え、守るという面が合わさった行動である。

よく抱っこされた子は、甘えん坊で、一見弱々しく見えて、結局、強く、たくましく育つのである。

その影響は、大人になってからも持続するほどである。

スキンシップは、生命にかかわるほど重要なのだが、愛着という現象は、単に抱っこやスキンシップの問題にとどまらない。

愛着が成立するうえで、極めて重要なもう一つの要素がある。

かつて、進歩的で合理的な考えの人たちが、子育てをもっと効率よく行う方法がないかを考えた。

その結果、一人の母親が一人の子どもの面倒を見るのは、無駄が多いと言う結論に達した。

それよりも、複数の親が、時間を分担して、それぞれの子どもに公平にかかわれば、もっと効率が良いうえに、親に依存しない、自立した、もっと素晴らしい子どもが育つに違いないと考えたのである。

その「画期的な」方法は、さっそく実行に移された、ところが、何十年も経ってから、そうやって育った子どもたちには重大な欠陥が生じやすいことがわかった。

彼らは親密な関係をもつことに消極的になったり、対人関係が不安定になりやすかったのである。

さらにその子どもの世代になると、周囲に無関心で、何事にも無気力な傾向が目立つことに、多くの人が気づいた。

これは、イスラエルの集団農場キブツで行なわれた実験的とも言える試みの教訓である。

効率本位な子育ては、愛着という重要な課題を、すっかり見落としてしまっていたのである。

こうした弊害は、幼い子どもだけでなく、大人になってからも不安定な愛着スタイルとして認められた。

ただし、同じようにキブツで育っても、夜は両親と水入らずで過ごしていた場合には、その悪影響は、かなり小さくなることも明らかになった。

この「実験」が示す重要な結論は、愛着における不可欠な要素の一つは、愛着の対象が、選ばれた特別の存在だということである。

これを「愛着の選択性」という。

愛着とは、ある特定の存在(愛着対象)に対する、特別な結びつきなのである。愛着対象は、その子にとって特別な存在であり、余人には代えがたいという性質をもっている。

特別な存在との間には、見えない絆が形成されているのである。

それを「愛着の絆」と呼ぶ。

いくら多くの人が、その子を可愛がり、十分なスキンシップを与えても、安定した愛着が育っていくことにはならない。

特定の人との安定した関係が重要なのであり、多くの人がかかわり過ぎることは、逆に愛着の問題を助長してしまう。

施設で育った子どもが、愛着障害を抱えやすい理由は、絶対的な愛情量の不足ということ以外に、複数の養育者が交替で関わるという事情にもよる。

実の親に育てられた場合でも、みんなから可愛がられるというので、母親があまり可愛がらなかった子どもが、愛着の問題を抱え、後年、精神的に不安定になるということは、しばしば経験する。

愛着の絆と愛着行動

一旦、愛着の絆がしっかりと形成されると、それは容易に消されることはない。

愛着のもう一つの重要な特性は、この半永久的な持続性である。

しっかりと結ばれた愛着の絆は、どんなに遠く離れていようと、どんなに時間を隔てていようと、変わらずに維持される。

愛着の絆の切ないまでの純粋さは、しばしば感動的である。

『母を求めて三千里』のマルコ少年の姿を、われわれは原作よりも、アニメで見て、心に焼き付いている人も多いのではないか。

イタリアのジェノアから、母親に会うために、はるばるアルゼンチンまで一人で旅をするマルコ少年の姿に、人々が感動するのは、われわれも同じような気持ちをもっているからだろう。

愛着の絆で結ばれた存在を求め、そのそばにいようとする行動を、愛着理論の生みの親でイギリスの精神科医ジョン・ボウルビィは、「愛着行動」と呼んだ。

「ママ」と呼びながらべそをかくのも愛着行動ならば、マルコ少年の大旅行も愛着行動だと言える。

母親に対する愛着は、さまざまな傷を受けたり、考えないように抑え込むことによって、日々の生活の中に埋没し、愛着行動も抑制されているが、心の奥底の部分では、子どもの頃とそれほど変わらない絆が維持されている。

斉藤茂吉という歌人の『赤光』という歌集には、「死にたまふ母」と題された五十九首の短歌が収められているが、そこには、母危篤の知らせを聞いて、母に一目会いたいと、山形の故郷に駆けつけるところから、母に付きっ切りで看病した末に、その最期を看取り、焼き場で母のお骨を拾い、母のいなくなった故郷の自然を前に、悲しみをかみしめているところまでが、切々と歌われている。

「みちのくの母のいのちを一目見ん一目みんとぞただいそげる」

「死に近き母に添寝(そひね)のしんしんと遠田(とほだ)のかはづ天に聞こゆる」

「我が母よ死にたまひゆく我が母よ我を生まし乳(ち)足(た)らひし母よ」

貧しい一家に生まれた茂吉は、十四歳のとき、山形から一人東京に出て、病院を経営する斉藤家の世話になって大学に進み、医学を学んだ後、学資を出してくれた斉藤家の養子となっていた。

養父母の手前、田舎の母親のもとに帰ることも、普段は遠慮していたであろう。

長年心に抑えてきた思いが、母危篤という知らせとともに、堰を切ったようにあふれ出たと言えるだろう。

『赤光』が茂吉の処女歌集として刊行されると、ことに「死にたまふ母」は、多くの反響と感動を呼び、それまで無名だった茂吉は、一躍歌人として注目される存在となる。

「死にたまふ母」の中で、とりわけ心を揺さぶられるのは、一昼夜かけて焼いた母のお骨を拾う場面を歌った一首である。

「灰のなかに母をひろへり朝日子ののぼるがなかに母をひろへり」

母への限りない愛着と喪失の痛みが、おごそかな朝の光のなかに際立つのである。

母親のお骨といえば、作家の遠藤周作氏が、亡き母親のお骨を音楽会に抱えて出かけたり、軽井沢の別荘につれて行って、一晩一緒に過ごしたというエピソードを、妻の遠藤順子氏が書かれている。

遠藤氏の母親は、当時では珍しい女性ヴァイオリニストで、ヴァイオリンを教えて、二人の息子を育てられたそうだが、秀才の兄に比べて「落第坊主」だった遠藤氏を、「この子は見どころがある」といつもかばってくれたのは母親だったという。

その母親との揺るぎない愛着が、幾多の苦難から遠藤氏を守ったに違いない。

そうした亡き人への態度と、たとえば、信長が亡き父親に見せた態度を比べてみれば、その違いは歴然としているだろう。

信長は、父親の葬儀の席に、土足で上がり込むと、「死におって」と、焼香の灰を亡骸にむかって投げつけたと伝えられている。

そこにも、愛着がないわけではないが、信長と父親を愛着は、愛憎が入り混じった、非常に両価的で、不安定なものだったと言えるだろう。

そこには、次に述べる愛着の傷が関係している。

愛着の傷と脱愛着

幸運な状況に恵まれれば、助けを求めたとき、母親(養育者)はすぐに必要なものや慰めを与えて、安心と抱擁で包むことで、子どもは母親との間に揺るぎない愛着を育むとともに、基本的安心感や基本的信頼感とよばれる、世界や他者が信じることのできるものだという感覚を育んでいく。

この世界が安心できる場所だと感じ、人を助けとなってくれるものだと信じることができる感覚である。

これは、物心つくよりも、はるかに以前の体験によって、脳の奥深くに組み込まれる。

ところが、不幸にも、助けを求めても、それに応えてくれなかったり、その反応が不安定であったりすると、愛着が不安定なものになるだけでなく、基本的安心感や基本的信頼感というものも、うまく育まれない。

この時期に育まれ損なってしまうと、後から修正することは非常に難しい。

愛着を脅かす、もっとも深刻な状況には、二つある。

一つは、愛着対象がいなくなる場合である。

死別や離別によって、乳幼児期に母親がいなくなるという状況は、幼い子どもにとって、世界が崩壊することにも等しい過酷な体験である。

そうした体験に遭遇した子どもは、まず泣き叫び、母親を探し出そうとし、自分の求めに応えてくれないことに、悲しみと怒りを爆発させる。

現実を受け入れることができず、それに抗議しようする。

「抵抗」と呼ばれる段階である。

そうして数日を過ごし、母親が戻ってこないとわかるにつれ、表立って泣き叫ぶということはなくなるが、今度は、暗い表情で片すみにうずくまり、意気消沈して、無気力な状態を示し始める。

好きだった遊びにも触れようとせず、他の誰にも関心を示さない。

食欲も落ち、睡眠も妨げられることも多い。

成長が止まってしまうこともある。この抑うつ的な段階は、「絶望」と呼ばれる。

さらに数か月がすぎて、その時期を乗り越えると、母親の記憶は封印され、何事もなかったかのように、落ち着いて生活するようになる。

「脱愛着」の段階に達したのである。

周囲はほっとするが、そのために子どもが払った犠牲は、果てしなく大きい。

生存のために、子どもは母親への愛着を切り捨てるというぎりぎりの選択をしたのである。

まだ幼く、大人の保護に頼ってしか生きていくことができない時期においては、愛着の絆が強く持続しすぎることは、生存にとってむしろ不利に働いてしまう。

自分をどんなに可愛がってくれていた母親でも、いなくなってしまえば、いなくなった母親を求めつづけ、母親以外を拒否することは、死を意味する。

子どもは究極的な選択として、母親を忘れ、新しい養育者を受け入れるという道を選ぶほかない。

脱愛着を起こすことで、愛着対象を喪った痛みから逃れるしかないのだ。

たとえ、その後で母親がひょっこり現れたとしても、一旦脱愛着がおきてしまっていると、すぐには元の愛着状態には戻らない。まだ幼い頃であれば、次第に回復していくが、愛着が受けた傷は、完全には修復されない。

その後、関係が冷やかとなったり、ぎくしゃくしたり、過度に気を遣ったりといった状況を生じる原因となり、大きな禍根が残りやすい。

離別期間が長すぎる場合には、完全な愛着の崩壊が起こり、心の中で母親という存在を理想化し、憧れを抱くものの、実際に再会して一緒に暮そうとしても、うまくいくのは最初だけで、やがて強い拒絶反応が起きてしまうのが普通である。

コメント